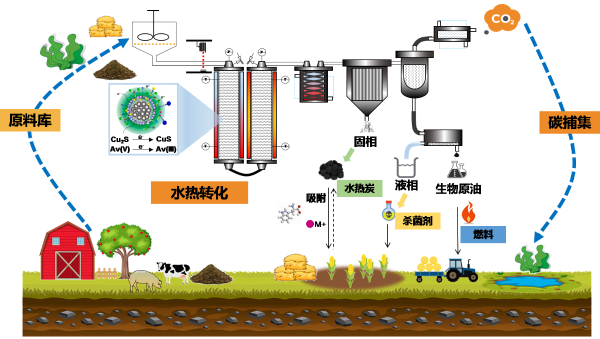

编者按 为弘扬科学家精神,鼓励潜心研究,推动学院科技创新,突出创新质量和服务贡献,经个人申报、学术委员会评选、学校审核,我院共评出2021年度院级代表性科研成果4项,重大社会服务贡献2项。为进一步发挥院级代表性成果的引领示范作用,特推出系列报道。 生物废弃物水热转化多元素演变与油炭制备技术 生物废弃物是地球上储量最大的可再生资源之一。水热转化虽具有无需干燥、快速全组分转化等优点,但存在复杂废弃物迁移演变机理欠缺、连续转化难、产物品质低等难题,为此,刘志丹教授团队围绕生物废弃物水热转化过程机理、元素迁移与产物调控、油炭菌剂多联产等方面开展了长期系统研究。揭示了复杂生物废弃物水热转化过程中重金属形态演变机制,发现了水热转化加速了废弃物中砷的元素流动性与生态风险,解析了水热转化过程中水热生物炭原位催化重金属铜的形态演变与转化规律,创新了采用畜禽粪便水热制备功能生物炭吸附有机污染物的方法,创建了基于水热转化与生物转化的畜禽粪污环境增值方法,率先在国内建立了压稳防堵型连续水热液化制备生物原油系统 (图1)。

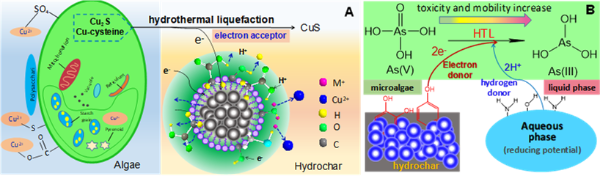

图1 生物废弃物水热资源化技术 主要研究成果为: 针对砷、铜元素在复杂生物废弃物水热液化过程中形态演变和转化机制不明晰等问题,以污水藻为原料,借助HPLC-ICP-MS技术,获取了水热液化后砷元素的产物分布特征,进一步借助XRD和连续提取法获得了水热强度对砷形态的分布及危害强度变化特点。通过模型试验明确了五价砷转变为三价砷的过程,探明了砷元素在水热液化过程中,固相和水相产物的功能,揭示了水热液化过程会提高生物废弃物中砷元素的毒性和溶解性的作用机制;借助ICP-MS、XRD、XANES和EXAFS等表征手段,获得了反应温度对铜元素的分布特点及形态变化特征。经过模型试验,确定了含铜的半胱氨酸能够在水热液化过程中转化为硫化铜的转变原理。在此基础上,借助吉布斯自由能的测算及循环伏安法,分析了二硫化铜转化为硫化铜的反应过程,破解了水热炭在水热液化过程中对铜元素的作用原理,深入明晰了水热液化过程中铜元素从有机态转变为无机态的机制。

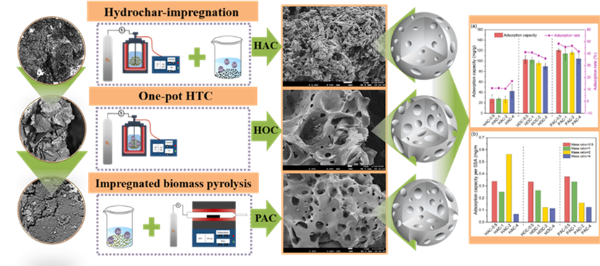

图2 生物质水热转化过程中铜和砷元素迁移与形态演变 基于水热炭和热解炭理化性质定向调控方法比较分析,解析了磺化和一步法分别对畜禽粪污水热炭表面基团靶向性调控以及微孔结构定拓机理,证明了水热炭表面丰富含氧官能团易于靶向性调控,以及一步法实现水热孔隙结构定向调控的可行性。发现了氯化锌促进原料有机组分分解、脱酚羟基、脱羧基和脱水。两步法水热炭制备过程中活性剂仅附着在水热炭表面,因此水热炭芳构化程度和孔隙率低,表面保留了丰富的含氧基团。一步法水热炭在比表面积、芳构化程度等性能上优于两步法水热炭,与浸渍法热解炭相当,通过SEM观察其表面有明显的孔隙,这是由于活性剂参与成炭过程促进内外部孔隙发展。

图3 粪污生物炭制备途径、特征与功能调控 成果在Journal of Hazardous Materials,Resources, Conservation and Recycling等期刊上发表论文3篇,授权发明专利2件。博士生李虎岗、刘紫云分别为论文的第一作者,博士生曹茂炅、朱张兵、卢建文、孔德亮,硕士生王猛、王子涵、唐帅,李保明教授、卢海凤副教授、段娜高工、司哺春副教授,美国伊利诺伊大学Yuanhui Zhang教授、博士生Jamison Watson参与了本项研究。本研究受到了国家重点研发计划(2016YFD0501402)、国家自然科学基金(U1562107、51861125103)、北京市奶牛产业技术体系(BAIC06-2021)、中国农业大学青年科学家创新团队等项目资助。 代表性论文1: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421013054 代表性论文2: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420326066 代表性论文3: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920305693

|